本帖最后由 张老师我考网 于 2025-10-11 14:24 编辑

最近,家长们的朋友圈又被小升初话题刷屏了。开学不久,问政四川平台上接连出现家长投诉:

有成都家长花了14.5万元“找关系”择校,结果人财两空。

还有家长反映,某些学校存在中介机构帮忙“择校”,除正常入学人数外,实际就读的孩子多出了300人。

一、“择校”骗局:几百元的考试背后是数万元的陷阱

“交几百块参加‘小考’,就能进成都知名初中?” 这样的电话,不少五六年级家长都接到过。

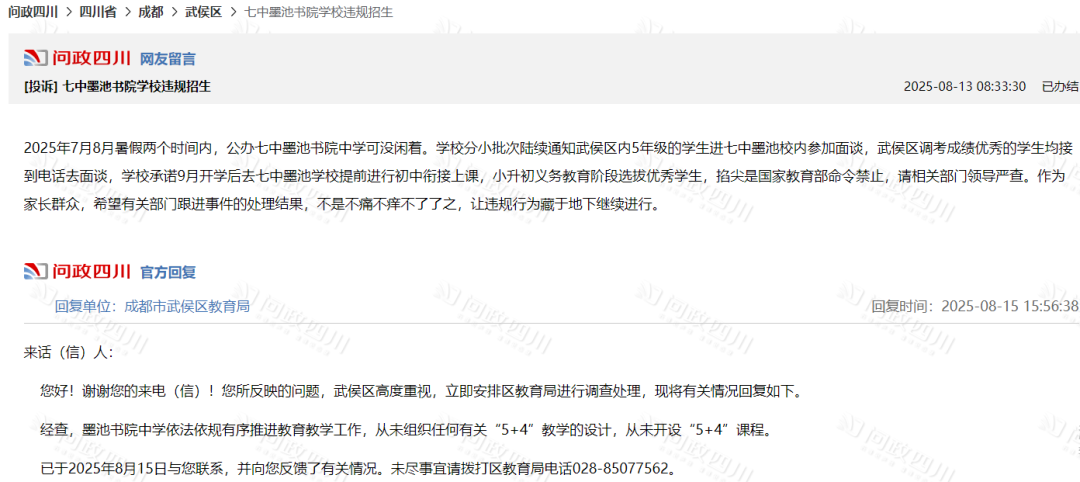

今年8月份,已有成都家长就武侯区某学校小升初“5+4”掐尖招生一事进行反应。当时官方已明确回复:学校从未组织任何有关“5+4”教学的设计,从未开设“5+4”课程。

家住武侯区的王女士就曾接到一通自称是某知名初中“外联老师”的电话,对方称需先参加初试,再交费参加择校考,考上后交两万元就能进入该校的基地班。听起来很诱人对吧?但真相是:这所学校从未进行过任何违规招生宣传,录取方式完全是“电脑随机录取”。

更夸张的是,有的班级所有家长被一起拉入所谓的“烧烤群”,群里充斥着各种“小考”信息。这些机构给家长打电话时,竟然还有统一的话术脚本,工作人员人手一份,每天照着念。

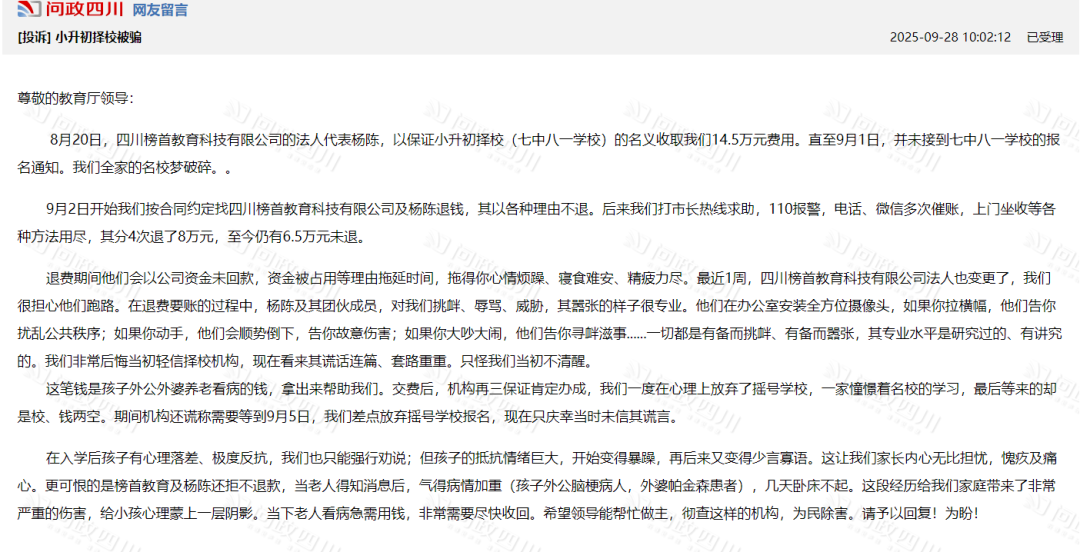

除了各种名目的“小考”,还有家长被“一锤子”买卖直接套死。比如上个月有成都家长在平台上发帖称,自己花了14.5万元费用”找中介机构择校,结果被骗,人财两空。

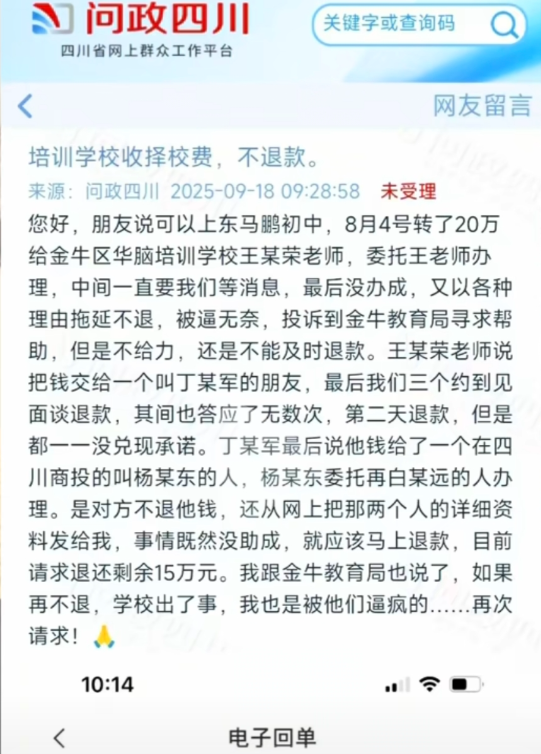

在9月18日,还有家长投诉金牛区某培训机构收了家长20万元,结果小升初择校没办成,钱财两空。目前原贴已下架。

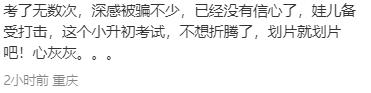

读个书,还没到中高考,家长钱花了大把不说,孩子已经考脱了几层皮,这段没苦硬吃的经历,你觉得值得吗?[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

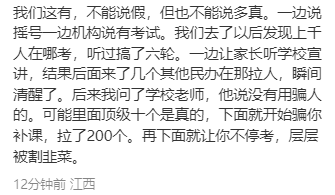

然而这样的悲剧每年都在重复上演。不止在成都,重庆、西安,甚至江浙、江西一带,在小升初这件事上都有不少家长走入了一个死胡同。

二、起底小升初灰色产业链

说到小升初,就绕不开奥数。在中国大多数城市的名校们眼中,奥数是区分所谓“优生”的最直接参考条件。

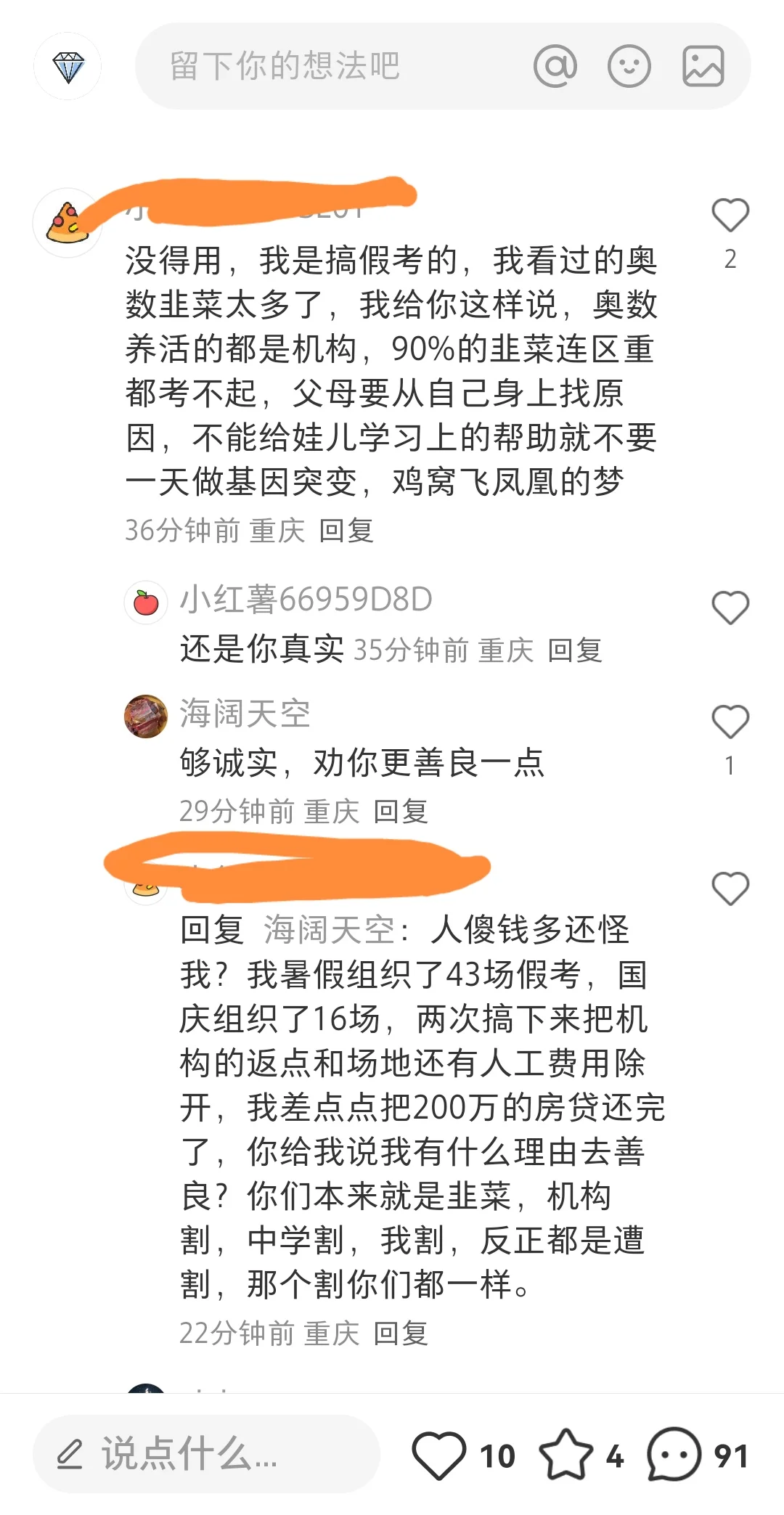

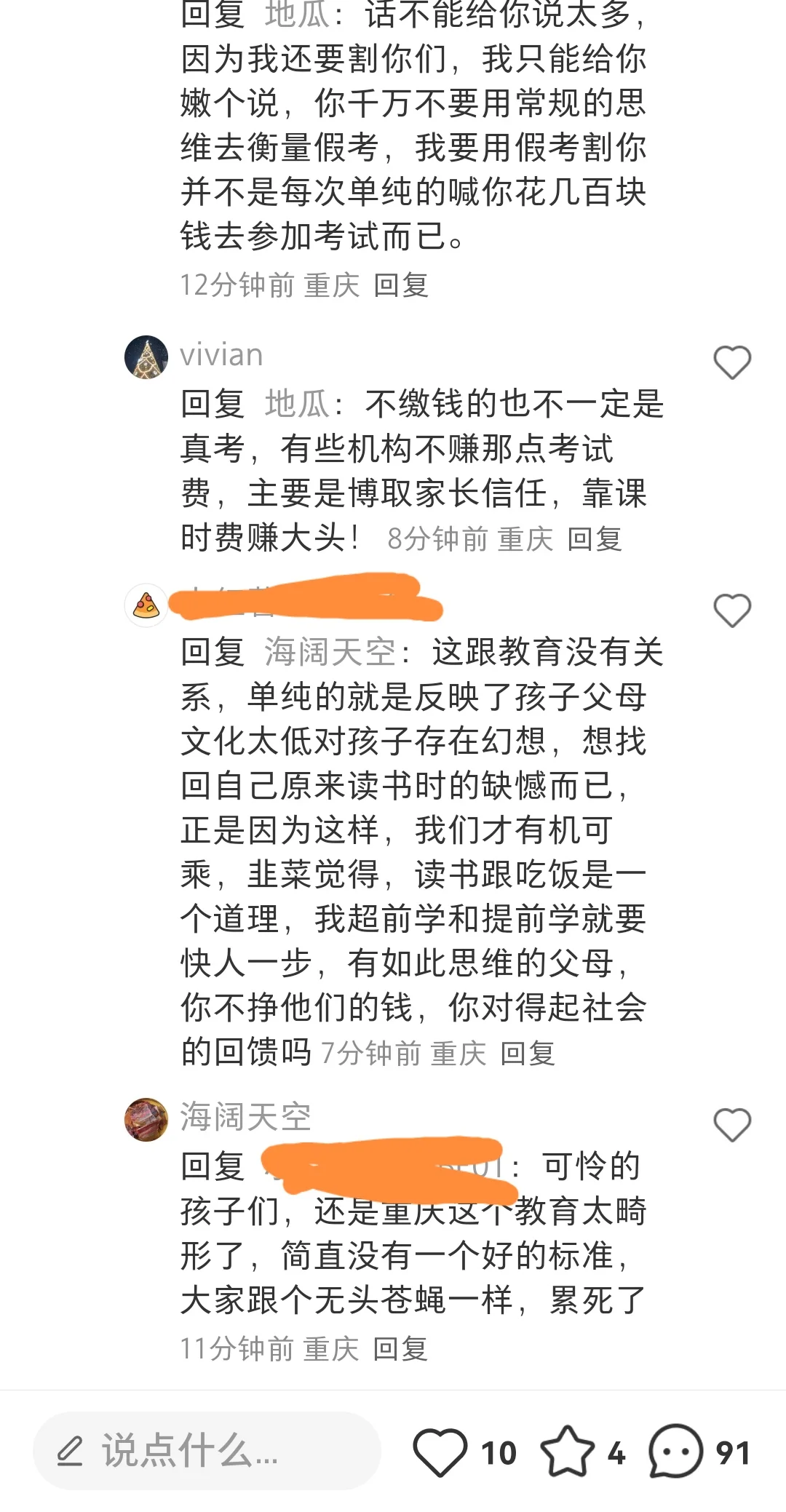

一位重庆家长直接捅破了这层窗户纸:很多所谓的“择校考试”都是假的!机构先组织假考试,再忽悠家长报高价“集训班”,一环扣一环,就为收割焦虑的家长。

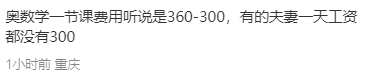

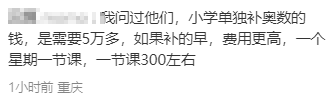

现实很魔幻,也非常真实!据家长介绍,参加类似考试一般费用在100-300元不等。

只要你参加了一次考试,后面就会有无数的考试等着你……

“早变味了,成了择校择班的必选项,一条成熟的产业链,一年营收不计其数。”“里面学的都是模板套路加刷题,娃天赋再高,没学过没刷过那个题也不会的。”[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

更夸张的还有,3年级已被名校选中的孩子……

如今“奥数”早已变味,从培养思维的工具变成了择校的“敲门砖”,并以此形成了一条成熟产业链。

一些家庭实力雄厚,资质一般的学生,希望通过竞赛获得升学资格,完全背离了政策的初衷,甚至变成了家庭实力的比拼。

2012年左右曾有报道称,北京奥数市场一年的份额接近20亿元。近期还有陕西的家长联名反应当地物理竞赛的不公。

更令人担忧的是,奥数培训已经职业化。江浙、武汉、重庆等地已经有专门的“竞赛学校”,全脱产训练10来岁的奥赛选手,为“奥赛国家队”输送选手。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]三、这些道理越早明白越好

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]“择校”这件事折射出的更多是家长心理的“不干”和教育资源的不均衡。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]有家长坦言,“好学校就那么几个,大家都想进,我也不想我的孩子落于人后。”[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这里还有一些家长试图把自己的梦想加载于孩子身上。实际上却在无形中把对生活的焦虑传递给了小朋友。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]有过来人表示,就算择进了学校的,若孩子成绩跟不走,学校并不会因为择校生身份优待你,反而会打击自信心。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

有成都的家长表示:“择校这种潜规则,如果有实力,能够得着的,倒也是你情我愿”。但更多的普娃家长们却在择校这件事上踩过大坑,为了损失的钱财进行维权的成本也非常高,并且很难追回。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]更不划算的是小升初的择校生们,要为此[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]丧失了指标到校资格,要硬拼中考的这个软[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]肋。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]要知道2025年成都[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]指标到校生比例已经达到了60%左右(估算),未来还会一直增长,对于绝大多数的中等生来说,为了择校放弃这个通道,简直是捡了芝麻丢西瓜。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

实际上成都各级教育部门曾就违规招生、虚假招生宣传发声。

2024年5月,成都市教育局、中共成都市委网络安全和信息化委员会办公室联合发布《关于开展2024年招生入学网络环境专项整治行动的通知》,集中整治违背“双减”政策、扰乱教育秩序、制造教育焦虑、侵害家长权益等乱象。并总结了“小考”招生的五大套路,我们再看一遍:

套路一:渲染升学难度,制造焦虑

套路二:利用信息不对称,虚假宣传

套路三:“包退款”承诺,吃“概率钱”

套路四:诱导培训,二次收割

套路五:伪造公文,冒充关系户

|